Por Sol Astrid Giraldo

Por Sol Astrid Giraldo

Al bajarse en la estación Tricentenario del Metro, hay que cruzar un puente largo sobre el río Medellín para llegar al otro lado. Un puente que rompió decenas de años de incomunicación entre las populosas comunas nororiental y noroccidental de Medellín. Estas, las dos zonas de la ciudad que condensan la mayor parte de su población, vivieron por años mirándose cara a cara todos los días pero ignorándose. La barrera física del río no era más fuerte que la mental. Pero hoy ahí está el puente. Y ahí están experiencias comunitarias que quieren volver a tejer este pedazo de ciudad aislado por la historia, la guerra, los prejuicios. Las banderas amarillas que se empinan en una calle que también se empina y que se pueden ver desde la estación son unas de esas agujas delicadas, sutiles, porfiadas pero sobre todo potentes, empeñadas en tejer de nuevo los fragmentos en los que durante los últimos años explotó Medellín. Esas banderas marcan en el mapa físico y simbólico de la ciudad la casa de Nuestra Gente. Una corporación que decidió enfrentar el miedo con la fiesta, las balas con el carnaval, las amenazas con el movimiento de los cuerpos, el confinamiento con la apropiación del espacio, los silencios subterráneos con la altura de los zancos… la muerte con la vida. Una corporación que sintió en carne propia el cambio de un barrio de obreros, poetas, putas y locos a otro de bandas, “priscos “ y pistolocos. Un barrio que resistió y hoy recoge las cenizas alrededor de la ritual Casa Amarilla. Esta, a unas pocas cuadras de la estación, ocupando la esquina más alegre del barrio, pintada de amarillo intenso, salpicada con un mural que representa la ciudad, hoy es el epicentro del Encuentro Internacional Medellín.

El boca a boca había corrido desde el día de la inauguración del Encuentro. Se iba a presentar allí un video que se ha vuelto un hito y un mito, no solo en la historia del arte contemporáneo nacional sino en la del país: “Bocas de Cenizas” de Juan Manuel Echavarría. Una experiencia fuerte, concentrada, cargada y un verdadero documento de la historia no oficial de la guerra colombiana. Por eso, algunos entramos a la pequeña sala con un ánimo respetuoso. Íbamos a asistir a un exorcismo. Sin embargo, la sala negra con su sábana blanca para la proyección nos recibió risueña, liviana, festiva. Es que a pesar del negro de adentro estábamos en el corazón palpitante de La Casa Amarilla. Las graderías estaban llenas de ancianas con camisas amarillas y el ánimo tranquilo, de mamás jóvenes con niños pequeños, de adolescentes de pantalones anchos, de muchachitos escapados de su clase de instrumentos de percusión en el segundo piso. Sí, parecía un matinée, a no ser por la presencia de curadores, personal del Encuentro, periodistas bogotanos de los principales medios de comunicación nacionales. Y de un grupo de gente morena, en un rincón de la gradería, que miraban todo con extrañeza y silencio.

Las luces se apagaron y empezaron a aparecer en la pantalla, en un primer plano, las mismas caras de los hombres y mujeres silenciosos que estaban al lado. Pero en la pantalla no callan más. Tampoco hablan. Tampoco lloran. Solo miran a la cámara. Sólo cantan. Uno por uno van desfilando. Luzmila, Vicente, Rafael, Dorismel… En la pantalla, con nombre y voz propios, salen de la vorágine trituradora de la violencia. Esa que lanzó al techo de la iglesia de Bojayá vísceras, uñas de mujer pintadas de rojo, dientes, estómagos, brazos, esa que todo lo confundió en una masa informe de miembros, niños recién nacidos, partes de ancianos. Salen del anonimato del río de sangre de Colombia. Emergen de la oscuridad de la cara de los NN. La antropóloga María Victoria Uribe habló en su conferencia del Encuentro en Teoría de la deshumanización de las víctimas en la guerra colombiana, de cómo el agresor primero se encarga de quitarle la categoría de humano a la persona a quien ataca y así puede no tener límites en su sevicia: en su lógica no está descuartizando a un humano sino a algo que no alcanza la categoría de ser. En el video de “Bocas de Ceniza” ocurre una operación completamente contraria. Si en la guerra colombiana, el victimario borra la dignidad, la identidad, la humanidad de su víctima, en este video la víctima emerge de la barbarie, recupera su cara, sus ojos, su sufrimiento, y sobre todo su dignidad a través de algo tan complejo como sencillo: la palabra. Una palabra ritual, catártica, fundamental. Una palabra que además se canta. Hace pocas semanas se presentó en la ciudad el grupo de cantaoras Alé Kumá que revive toda esta tradición juglaresca de los litorales colombianos. Estos hombres y mujeres del video de Echavarría bien podrían estar cantando en aquella agrupación sobre la pesca del sábalo, sobre “la choca”, sobre el nacimiento de sus hijos, sobre los pájaros. En fin, sobre su vida. Pero aquí están con estas mismas voces cantándole a la muerte de la que se escaparon, a la tierra que les quitaron, a las raíces que les arrancaron. No son cantos gozosos pero tampoco de guerra ni de venganza. Son cantos de dignidad, de afirmación, de sobrevivencia. Han escapado al horror, al “diablo”, a la “equivocación”, como a veces suelen referirse a esa violencia que pasó destruyendo su entorno, pero a la cual no terminan de verbalizar y entender. El camino que sigue no es más fácil. Pero están vivos y de alguna manera se sienten talismanes de vida. No fueron tocados por la muerte a pesar de haber caído en su remolino. Aquí están vivos, pidiéndole a la vida y a Dios por la vida misma. Sin gritos, sin quejas, sin ruido. Hasta sin instrumentos. Sólo sus caras, sus rostros, sus ojos, sus cantos, su palabra. Echavarría rescata esta afirmación esencial a través de un despojamiento formal absoluto. Logra “mostrar esos ojos como ventanas del alma”, que fue lo que en un principio buscó, dejándolos en su desnudez primordial: el primer plano de un rostro y su voz sobre una pared blanca. Nada más. El público no respira: ni las ancianas, ni los curadores, ni los niños que antes se estaban jalando el pelo y empujándose. Algunos lloran en voz baja. Casi no es posible dejar de hacerlo. Y no es que el video apele a la sensiblería o al dramatismo. Pero es una experiencia demasiado fuerte. Inédita. Directa. Visceral. Estremecedora. La guerra hecha carne, el dolor habitando un cuerpo, rescatado de la abstracción de las estadísticas, del espectáculo de los noticieros.

Las luces se apagaron y empezaron a aparecer en la pantalla, en un primer plano, las mismas caras de los hombres y mujeres silenciosos que estaban al lado. Pero en la pantalla no callan más. Tampoco hablan. Tampoco lloran. Solo miran a la cámara. Sólo cantan. Uno por uno van desfilando. Luzmila, Vicente, Rafael, Dorismel… En la pantalla, con nombre y voz propios, salen de la vorágine trituradora de la violencia. Esa que lanzó al techo de la iglesia de Bojayá vísceras, uñas de mujer pintadas de rojo, dientes, estómagos, brazos, esa que todo lo confundió en una masa informe de miembros, niños recién nacidos, partes de ancianos. Salen del anonimato del río de sangre de Colombia. Emergen de la oscuridad de la cara de los NN. La antropóloga María Victoria Uribe habló en su conferencia del Encuentro en Teoría de la deshumanización de las víctimas en la guerra colombiana, de cómo el agresor primero se encarga de quitarle la categoría de humano a la persona a quien ataca y así puede no tener límites en su sevicia: en su lógica no está descuartizando a un humano sino a algo que no alcanza la categoría de ser. En el video de “Bocas de Ceniza” ocurre una operación completamente contraria. Si en la guerra colombiana, el victimario borra la dignidad, la identidad, la humanidad de su víctima, en este video la víctima emerge de la barbarie, recupera su cara, sus ojos, su sufrimiento, y sobre todo su dignidad a través de algo tan complejo como sencillo: la palabra. Una palabra ritual, catártica, fundamental. Una palabra que además se canta. Hace pocas semanas se presentó en la ciudad el grupo de cantaoras Alé Kumá que revive toda esta tradición juglaresca de los litorales colombianos. Estos hombres y mujeres del video de Echavarría bien podrían estar cantando en aquella agrupación sobre la pesca del sábalo, sobre “la choca”, sobre el nacimiento de sus hijos, sobre los pájaros. En fin, sobre su vida. Pero aquí están con estas mismas voces cantándole a la muerte de la que se escaparon, a la tierra que les quitaron, a las raíces que les arrancaron. No son cantos gozosos pero tampoco de guerra ni de venganza. Son cantos de dignidad, de afirmación, de sobrevivencia. Han escapado al horror, al “diablo”, a la “equivocación”, como a veces suelen referirse a esa violencia que pasó destruyendo su entorno, pero a la cual no terminan de verbalizar y entender. El camino que sigue no es más fácil. Pero están vivos y de alguna manera se sienten talismanes de vida. No fueron tocados por la muerte a pesar de haber caído en su remolino. Aquí están vivos, pidiéndole a la vida y a Dios por la vida misma. Sin gritos, sin quejas, sin ruido. Hasta sin instrumentos. Sólo sus caras, sus rostros, sus ojos, sus cantos, su palabra. Echavarría rescata esta afirmación esencial a través de un despojamiento formal absoluto. Logra “mostrar esos ojos como ventanas del alma”, que fue lo que en un principio buscó, dejándolos en su desnudez primordial: el primer plano de un rostro y su voz sobre una pared blanca. Nada más. El público no respira: ni las ancianas, ni los curadores, ni los niños que antes se estaban jalando el pelo y empujándose. Algunos lloran en voz baja. Casi no es posible dejar de hacerlo. Y no es que el video apele a la sensiblería o al dramatismo. Pero es una experiencia demasiado fuerte. Inédita. Directa. Visceral. Estremecedora. La guerra hecha carne, el dolor habitando un cuerpo, rescatado de la abstracción de las estadísticas, del espectáculo de los noticieros.

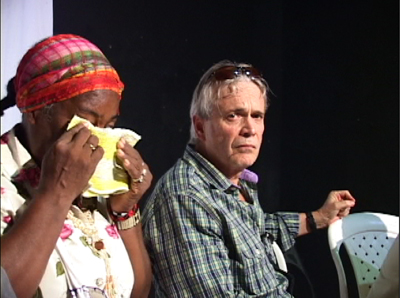

Cuando la luz se prende, pasan al frente Luzmila y su turbante colorido, Dorismel y su camisa recién planchada, José y su traje limpio de domingo, Rafael y su camiseta de rap con frases en inglés. Echavarría los ha invitado a varias de las presentaciones del video. Pero nunca han hablado. Esta vez rompieron el silencio. Hablaron de los mil sufrimientos, de historias donde la tierra tiembla y el cielo se abre, de inundaciones, de decapitados que caminan sin cabeza algunos metros, de guerrilleros que se beben la sangre de su víctimas, de manos esposadas, de noches de huida en el laberinto de los manglares, de cuerpos mutilados recogidos por palas. De cómo surgieron sus canciones en los pliegues rojos de la guerra, de cómo les sirvieron primero para mascullar su dolor, de cómo después circularon sanadoras entre los oídos y almas de sus vecinos golpeados en cada hueso y cada memoria. Los hombres con sus propias cicatrices de Santa Cruz escuchan, también sus hijos, también sus madres, también los periodistas, también nosotros. La sesión se demoró más de lo esperado. Nadie se atrevía a pararse, a pesar del calor infernal, de la falta de aire, de las piernas entumecidas. Finalmente todos fuimos a comernos un sanduche con chocolatina y gaseosa, porque en Nuestra Gente los encuentros terminan siempre alrededor de un plato de comida, como en la casa de las abuelas. Cuando acabamos, bajamos de nuevo a la estación del Metro, atravesando la que fuera una zona de guerra pero que hoy se convirtió en una generosa zona de distensión. Los cantaores del desplazamiento, los testigos de la barbarie, descargados de sus penas por un momento, se subieron a una buseta a seguir sus vidas en los inciertos terrenos de Urabá, Buenaventura, Bogotá, mientras los niños de Santa Cruz los despedían desde la terraza, con sus banderas amarillas. Las banderas de un nuevo, vulnerable y frágil mapa que entre todos están luchando para que nunca más vuelva a deshacerse entre las manos.

Video “Bocas de Ceniza” de Juan Manuel Echavarría

Corporación Nuestra Gente.

Barrio Santa Cruz.

Sábado 14 de abril. 10 a.m

Portal m3lab, Encuentro Internacional Medellín 2007